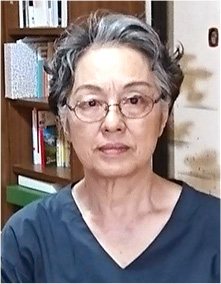

重要無形文化財

「宮古上布」保持団体

代表新里 玲子

那覇の短大を卒業後、南西航空のスチュワーデス(現在のCA)として3年間勤務。仕事に慣れた頃から「したいことってなんだろう」と考えるようになったと言います。そこで新里さんはなんと「仕事を辞める」からスタート。何をしよう、と考えた時、好きまではわからないけれど、興味があったのが“手仕事のものづくり”でした。

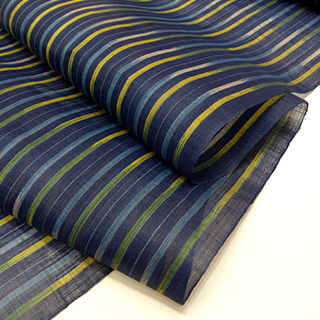

ふと帰った宮古島で行ってみたのが当時最高の紺絣の宮古上布技術者 下地恵康(しもじけいこう)さんの工房でした。1972年3月に工房へ入った新里さん。工房で働いて3年経つ頃、「宮古上布の紺上布は、宮古島のにおいがしない」と思い始めたそう。紺一色の、重い紺上布のイメージは、新里さんにとって、宮古島のイメージとは違うように感じられたと言います。そんな時、古い資料で見つけたのが、琉球王国時代に織られていた赤や黄などの明るい多彩に大きな格子や縞などの伸びやかな絣の上布でした。1975年、紺上布の世界を離れて無謀にも独立、明るい色絣の宮古上布を織ることになりました。

略歴を見る

略歴

- 1948年(昭和23年)

沖縄県宮古島で生まれる

- 1972年

故 下地恵康に宮古上布の織り子として師事

- 1975年

琉球王朝時代の大らかな図柄に惹かれ、宮古上布の工房を開設

- 1995年

日本伝統工芸春の染織展日本経済新聞社賞受賞

- 2000年

沖縄タイムス芸術選奨励賞受賞

- 2002年

日本伝統工芸会準会員

- 2004年

日本伝統工芸会正会員

- 2011年

日本伝統工芸展奨励賞受賞

- 2012年

第32回伝統文化ポーラ賞地域賞受賞

- 2021年

現在重要無形文化財「宮古上布」保持団体代表

宮古上布とは

宮古上布は、沖縄県宮古島市の宮古島で生産される上布と呼ばれる麻織物の一種です。一反織るのに2ヶ月以上かかる上布の最高級品で、「東の越後、西の宮古」と呼ばれる日本を代表する上布です。

1975年に伝統的工芸品の指定を受け、1978年には国の重要無形文化財に指定されています。また、2003年には宮古上布の原料となる苧麻糸の製造技術である「苧麻糸手績み」が国の選定保存技術に選定されています。

戦後の生産量は1952年(昭和27年)の2,064反をピークに減少を続け、2002年(平成14年)には10反にまで落ち込みましたが、2006年(平成18年)には約20反まで回復しました。